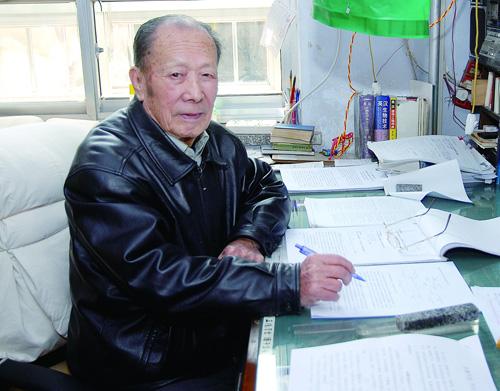

有一位老人,他博古通今,通晓英、俄、日3种语言;他精神矍铄,每天坚持到泰山脚下的大众桥旁晨练,风雨不辍;他爱好广泛,喜欢阅读史书,绘画,旅游;他博览群书,终生学习,退休在家仍心系学校发展。他就是我校动物科技学院元老之一、国内著名兽医微生物学与免疫学专家、已95岁高龄的白荣德教授。

老骥伏枥 壮心不已

白荣德生于1918年,辽宁沈阳人。1949年11月,新中国成立不久,经朋友介绍到当时的山东农学院牧医系任教,从此与农大结下了不解之缘,从讲师到教授,一生勤勉,甘于奉献。白先生知识渊博,教过兽医微生物学、家畜传染病学等十几门专业课,培养了一大批优秀学生。1984年参与学校中心实验室建设并做出重要贡献。

高中、大学时期的白先生已通晓英语、日语,熟悉德语,50年代初他又下决心学俄语。寒暑假不休息,埋头苦学,一年后顺利完成《鱼类的寄生虫》俄语版的汉译工作。“学习需要持之以恒,下苦功夫呀!”他感慨道。

“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。”1989年,退休在家的白先生并没有赋闲在家。他利用自己掌握外语的优势和过硬的专业知识能力,开始新的治学生涯——医学最新研究进展翻译。不久,他就发现医学热点问题研究开始以分子生物学为基础理论和主要技术手段,而他从未接触过分子生物学知识。面对挑战,他迎头而上。翻阅参考书,仔细揣摩,将生疏的外语专业词汇和汉语解释分类整理,形成自己的英汉、日汉专业词典。有志者事竟成,经过一年多的辛苦努力,他攻克了难关,初步掌握了分子生物学基础理论知识。“自己先搞清楚、弄明白了,保证翻译的准确性。”他认真地说。

日前,白先生已完成《流感(禽流感)病毒研究的进展》、《病毒研究的历史与抗病毒制药的展望》、《RNA程序(RNA Program)》三本书的翻译、出版工作,每本书30万字左右。《第三生命链——糖链研究进展》也将于下个月出版。每本书的原始资料均来源于国外权威性专业书籍、刊物,涉及英、日、俄多种语言。年逾九旬的他戴着老花镜、有时甚至需要放大镜,翻译、校对、装订成册,每个环节他都事必躬亲、精益求精,每一本书都倾注了白先生大量心血。

情牵师生 心系学校发展

白先生爱书如命,藏书700余册,是他的宝贵财富。他的书房如同一间图书馆,在书桌对面放着两个大书柜,摆满了专业书籍,基本都是英文、日文或俄文版的。刚参加工作的白先生节衣缩食,从1950年开始在当时的济南新华书店外文部订购外文专业资料,一直到1970年,他的书籍几乎涉及到动物医学所有专业。目前,白先生已为它们找到了更好的归宿——农大图书馆,他打算以后将心爱的图书杂志全部捐献给学校,希望它们有更多的读者,发挥更大的作用。

1993年起,为学校发展、学科建设、行业服务做出重要贡献的白先生开始享受国务院政府特殊津贴。他十分感激国家、学校的关怀和支持,决定将补贴资金用于他翻译出版的书籍,作为内部资料无偿提供给教学科研一线工作的教师和研究生们,“希望他们在有限时间内学到更多专业前沿知识,丰富教学内容,提高科研水平,为学校发展添砖加瓦。”他动情地说。

兴趣广泛 享受生活

鲐背之年的白先生目光炯炯,精神矍铄。说起话来仍是思路清晰,声音洪亮。现在他还常常骑着摩托车、电动车去市场、超市、印刷厂。

家属院的老师都称赞白先生精力充沛、思维敏捷。白先生说,这或许得益于他简单、规律的良好生活习惯。40岁开始,无论严寒酷暑,每天早晨4点准时起床,跑步锻炼身体,从文化路家属院到大众桥,来回1小时左右,风雨无阻。退休以后,白先生开始学习交谊舞,一直到去年,他每晚6点30分都到市委广场跳上1小时,强身健体。

对于养生,白先生有他独到的见解。白先生说,心胸开阔是第一位的。在农大度过了60多个春秋的他性格温和,待人宽厚,每一届校友会都邀请他参加。他不会刻意讲究饮食,但每天至少一顿的粗粮、杂粮是必不可少的。此外,白先生每天按时吃饭,不暴饮暴食,也从不吃零食和补药。“人与人遗传、所处环境等不同,在养生方面,不能用统一的标准。”他笑着说。

白先生爱好广泛。他儿时读过私塾,至今仍喜爱阅读文史图书刊物。闲暇时间,他也常常绘画素描,陶冶情操,修身养性。白先生喜欢旅游,去过很多国内外知名城市,他说,感受不同国家、不同城市的人情风俗是很惬意的事情。

“莫到桑榆晚,为霞尚满天。”年近期颐的白先生仍然与知识为伴,博览群书,无私奉献助力学校建设,积极乐观感染身边人,坚持运动享受生活,我们衷心祝福他健康幸福。